長島有里枝(写真家)

3年ものあいだ、大切な人の死に直面して崩れそうな家族をそばで眺め続けてきたカメラは、彼らの悲しみと混乱がゆっくりと希望や未来に、季節のように移り変わる様子をしっかりと捉えていた。不在の主人公とも言えるマリアが愛した自然というのはもしかすると、彼女がなにより大切にした家族が喪失感を乗り越え、彼女を思って涙を流す同じ日に心から笑うこともできる、そんな日常にたどり着く力のようなものだったのかもしれない。

浅田政志(写真家)

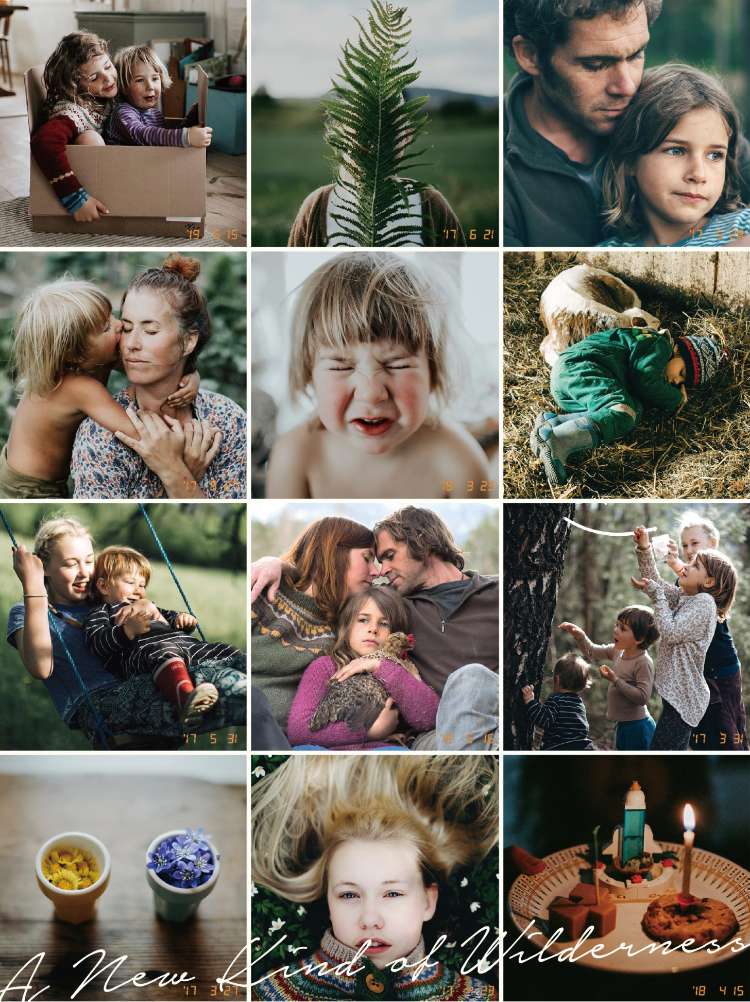

スクリーンに映る、母親が撮った我が子の写真に感動した。

なにげない生活の中で撮られた家族写真たち。

映画を観てるはずなのに、静止画の写真がとにかく心に残っている。

折坂悠太(シンガーソングライター)

その人は空気に溶けた。今も私の身体を抱く。

波のようのおしたりひいたりして、呼吸ができる。

手紙になんか収まらないが手紙を渡す。

より良い今へと、よるべない旅に出る。

その歩みを、見送る横顔を、愛と呼んでみたい。

伊藤さとり

(映画パーソナリティ・映画評論家)

競争社会から外れて大地を感じて生きていきたい。

確かに大木や動物を抱きしめる子供たちの姿は神々しい。

それなのに人間社会は声をかけてくるし、親が不安になれば共に不安になった。

そして人生に迷う娘たちに、過去の自分を投影して涙が溢れた。

「誰かを愛すること、育てることは、平和への願い」

だからこの映画は、私たちの話でもある。

奥浜レイラ(映画・音楽パーソナリティ)

自然と呼応しながら互いの結びつきを深めてきた家族が、大きな喪失を抱えて踏み出す新天地での一歩。いつのまにか一家のご近所さんになったような特別な気持ちで見守って、思いがけず持ち上がる問いは気づけば私の心の深いところまで届いていた。あなたは誰で、何を大切に生きているの?この先の人生にインスピレーションをくれた厳しくもあたたかい、ある家族のポートレート。

SYO(物書き)

子どもが生まれて、死ぬのが怖くなった。

遺された妻の負担が計り知れないからだ。

たった一人で、子どもたちを支える現実。

彼が喪失を乗り越え、再出発に至るまで

どれ程の孤独と痛みを耐えたことだろう。

この世界に応援したい存在がまた増えた。

信友直子(ドキュメンタリー映画監督)

身内でもない子どもたちの表情がここまで自然に撮れているとは!カメラのそばでいつも、亡き母の魂が見守っていたとしか思えない。子どもたちが気丈にふるまう笑顔の奥にある、父への気遣いや、未知の暮らしへの不安と好奇心。何より母への哀惜がひしひしと伝わり、溢れさせる瞬間には共に涙した。そして最後には「私も頑張って生きていこう」と背中を押してもらえる、爽やかで希望に満ちた作品だ。

小川紗良(文筆家・映像作家・俳優)

この映画そのものが、一家へのグリーフケアのようだった。誰かの喪失に対して他者ができるのは、ただそばにいること。それを体現するように、カメラがそっと寄り添っていた。姿は見えずとも、ノルウェーの森のなかに、愛する人の存在が感じられる。

森百合子 (北欧ジャーナリスト)

ノルウェーの森で紡がれる、「よりよい人生」を求める暮らし。

マリアとニックの選択は、遠い国の理想のようでいて、わたしたちの足もとにも確かにつながっている。

よりよい世界に必要なのは、強いリーダーではなくて、結局、一人ひとりの選択の積み重ねでしか、それを作ることはできない。そう思い知らされるいまこそマリアが選び、ニックが受け継いだ決断をぜひ観てほしい。

加藤美千代

(一般社団法人日本グリーフケアギフト協会・代表理事)

偉大なる母の死は、家族に多くの喪失をもたらす。

父は人生と生活の支えを失い、子どもたちは両親の笑顔と慣れ親しんだ世界を失う。

新しい世界に適応しようとする誰かの努力は、他の家族に新たな喪失をもたらす。

支えあい傷つけ合いながら、わたしたちは、あの人がいなくなってしまった世界で生きていく。

この映画は、家族が喪失に対処するときに起こる複合的な痛みを丹念に誠実に描く。

喪失への対処に、正しいものも、間違ったものもない。

ただ、自分にとって大切なものを選ぶだけだ。ペイン一家はそれを“愛”と呼ぶ。

喪失に対処しようともがく世界中の同志が、この映画のように、ささやかであたたかな支援に恵まれることを願う。

栗秋美穂

(ドキュメンタリー考察ライター)

どの季節も絵になる美しいノルウェーの森。そこで動物たちと暮らす家族。

彼らは最愛の母を亡くすが、自然や自分と対話しながら成長する。

それはホームスクールあってこそ。息子への愛を最優先し、ホームスクールを行った私たち親子は今、とても幸せだ。

これからも愛を選び続ける。

SCREEN DAYLY

亡き母親が愛した自然が自らを癒す方法を知っているように、このドキュメンタリーは、彼女が愛した人々の再生と成長の同じサイクルを記録している。

THE CURB

自然は永遠であると同時に予測不可能でもある。死は避けられず、変化は避けられない。成長とは、尊敬、配慮、栄養を与えることから生まれる。

SLUG MAG

素晴らしく、温かく可笑しく、そして熱く感動的だ。時に、宮﨑駿監督の『となりのトトロ』のように環境保護や家族の温かさを想起させ、時に故マイケル・アプテッド監督の数十年にわたる、同様のライフスタイルを意識した『UP』シリーズを彷彿とさせる。